累计10000+人观看!新青年 新材料!广东工业大学、华南师范大学、中山大学获奖青年分享材料科研创新

所属:学会新闻 日期:2022-12-01 点击次数:581 次

累计10000+人观看!新青年 新材料!广东工业大学、华南师范大学、中山大学获奖青年分享材料科研创新

11月11日,“2022年度第二届广东省材料研究学会青年科技奖获得者线上论坛(二)”【简称】“新青年新材料论坛(二)”成功举办。

为大力实施创新驱动发展战略和人才强国战略,培育造就一批材料领域面向世界科技前沿、面向国民经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,有情怀、敢担当、善作为的青年学术和技术带头人;表彰在广东省材料科学研究、技术攻关、成果转化、科学普及、教育教学和科技管理等方面做出突出贡献和成就的青年科技人才;激励激发广大青年科技工作者为建设科技创新强省和创新驱动发展先行省作出新贡献,广东省材料研究学会设立了“广东省材料研究学会青年科技奖”。

为充分展示新时代材料领域广东青年的丰硕成果和精神面貌,激发广大青年奋进新征程的强大力量,广东省材料研究学会联合新材料在线®共同举办“新青年 新材料”线上专场直播,邀请获奖青年分享科研心得和创新体会。

在线上论坛(二)现场,由广东省材料研究学会能源专委会主任、中山大学太阳能系统研究所所长洪瑞江教授主持,广东工业大学芮先宏,华南师范大学邢丽丹,中山大学马显锋三位获奖青年就各自领域的研究展开了分享。论坛吸引了10000+业界人士观看。

精彩回顾

01《双碳背景下钠离子电池的发展趋势》

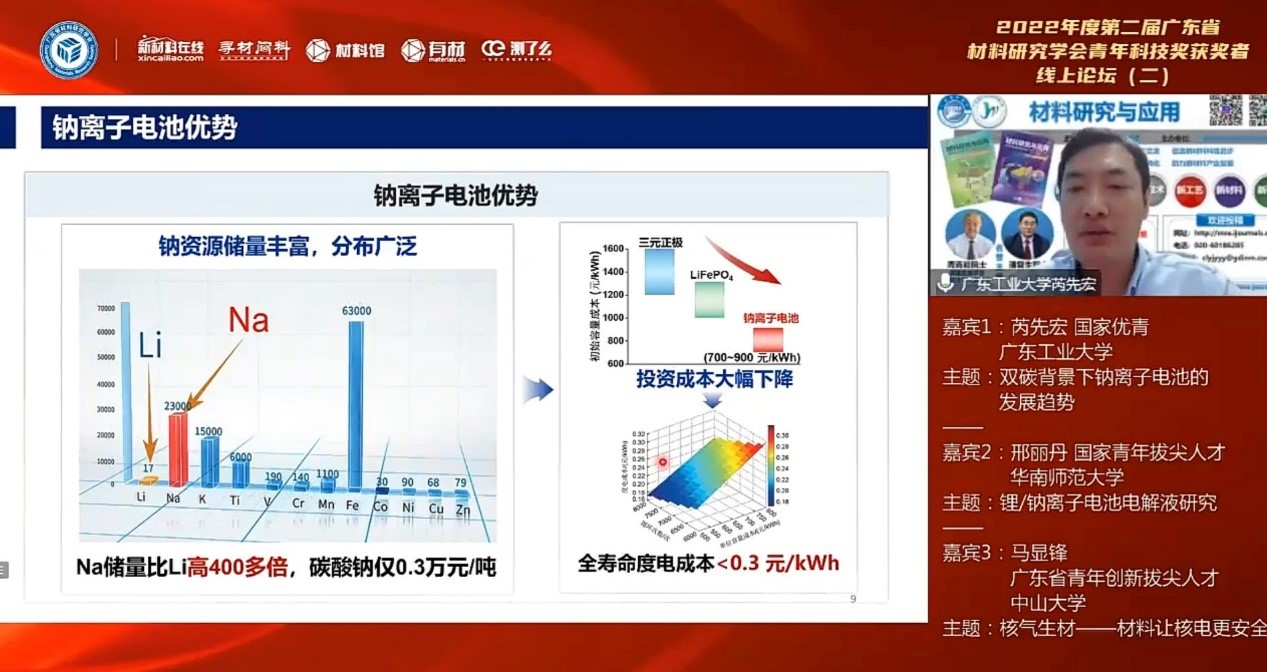

随着“双碳”政策深入推进,带动了锂离子电池产业规模不断扩大。在锂离子电池发展迅猛的同时,由于锂资源有限、提取困难等问题,导致锂离子电池成本飙升。

钠离子具有与锂离子相似的化学性质,且钠资源储量丰富、成本低。因此,钠离子电池研究迎来复兴,近十年发展迅速,广泛应用于储能领域和动力领域。

钠离子电池常见的正极材料包括过渡金属氧化物、聚阴离子化合物和鲁士蓝类似物;常见的负极材料包括碳基材料、钛基材料、合金材料、过渡金属化合物等。

在钠离子电池产业化发展方面,目前国内积极布局、发展迅猛,在国际上处于领先水平,我国钠离子电池产业的发展未来有望起到引领作用。

团队的主要研究为钒基钠离子电池,钒具有丰富的化学性质和构型,这为开发新型钒基材料提供了更多可能性。课题组基于针对钒基材料在钠离子电池应用中存在的低离子输运特性、低电导率、界面不稳定性等问题,主要开展了三个方面的工作:

1、 构建高通量的离子扩散和迁移通道

2、 调节电子结构、优化导电网络

3、人工界面层均匀化界面离子浓度

02《锂/钠离子电池电解液研究》

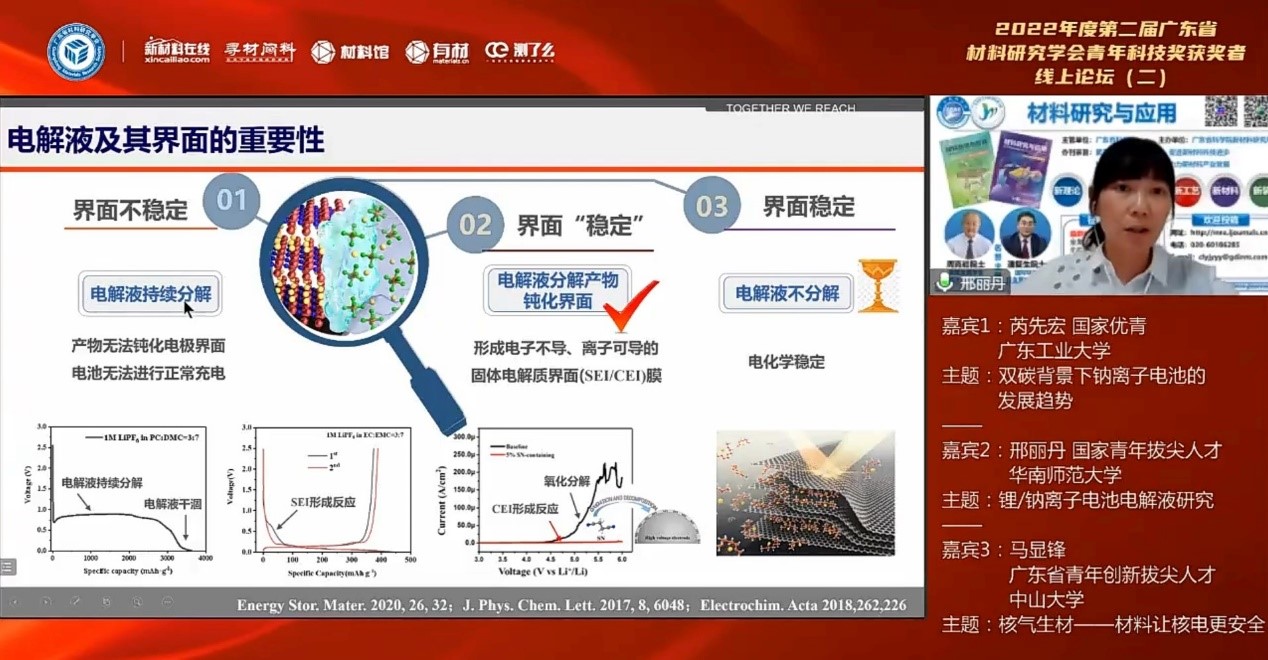

电解液在电池中不仅仅起到离子传导的作用,在很大程度上能够决定电池性能能否正常发挥。随着高能量密度锂离子电池的发展与应用,电解液的界面不稳定对电池性能影响愈加明显。

电解液的界面稳定性,决定了电池能否进行正常充放电,以及电池的寿命循环、倍率性能和安全性能。形成高稳定低阻抗的理想界面膜是解决电极/电解液界面稳定问题的有效策略之一,。但该界面膜的构筑,需解决界面电解液层和界面膜的形成机制,以及界面膜的结构、组分与界面性质之间的和构效关系两个关键科学问题。

团队通过基础研究,解释揭示不同电解液体系在石墨负极表面所发生的反应机理以及所带来的界面性质的差异,并在此基础上提出提高界面性质的解决方案来解决上述问题。

当钠离子电池电极材料与锂离子电池储能机理不同时,所以其对电解液界面性质要求不同,对电解液的设计思路也不同。

团队正通过揭示界面的稳定和不稳定的机理以及关键的影响因素,主动设计、构筑与电池匹配的电解液和界面,进而提高锂/钠离子电池的综合性能。

03 《核气生材——材料让核电更安全》

核电作为可大规模商用、稳定输出的清洁能源,是完成“双碳”计划的主力军。而大力发展核电,首要的就是确保核电安全性。

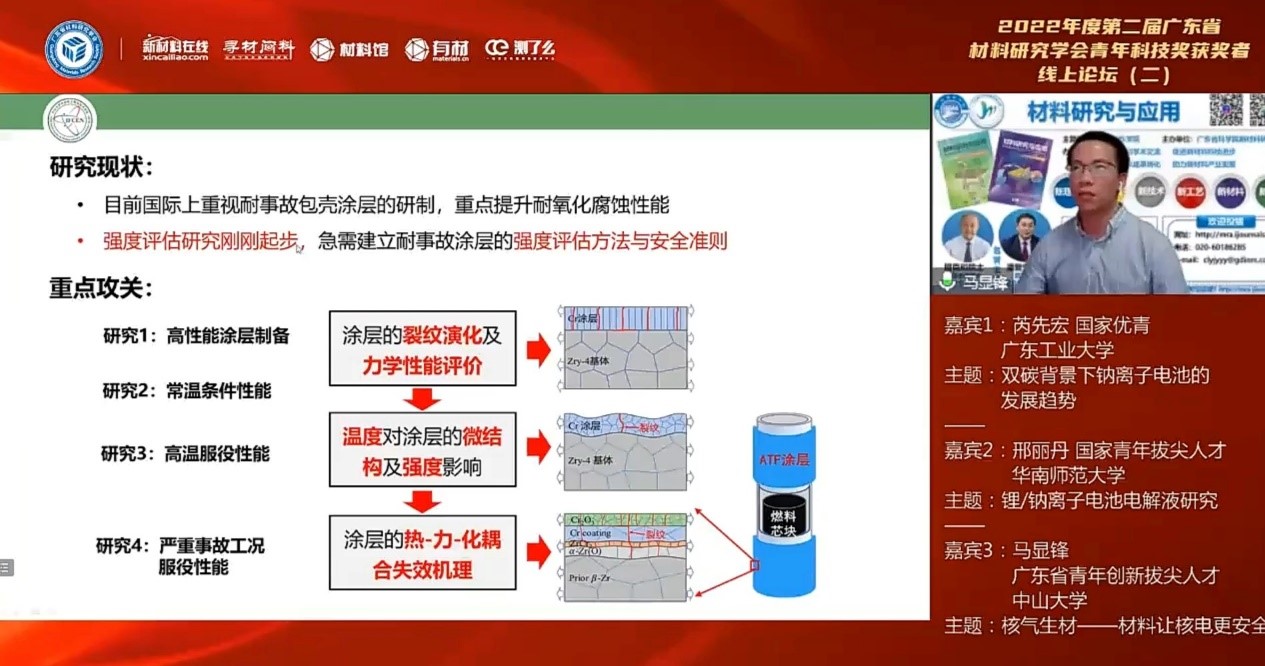

对此,马显锋教授团队自主研发了先进高安全耐事故Cr基系列包壳涂层,相比现役包壳合金的抗氧化性能提升1-2个数量级。

团队针对高性能涂层制备、常温条件性能、高温服役性能、严重事故工况服役性能四个方面进行了重点攻关,主要研究亮点如下:

1、 通过系统优化涂层工艺参数,显著提升了涂层耐高温和力学性能。

2、 发展了基于裂纹密度演化的耐事故涂层强度评估新方法,建立了微结构相关的涂层断裂性能预报数理模型。

3、 阐明了涂层对包壳合金的拉伸、疲劳性能的影响规律及机理,揭示了影响服役性能的关键因素。

4、 发展了涂层包壳的热力化耦合失效模型,揭示了涂层包壳在高温服役的多种竞争机制。

粤公网安备 44010602001056号

粤公网安备 44010602001056号